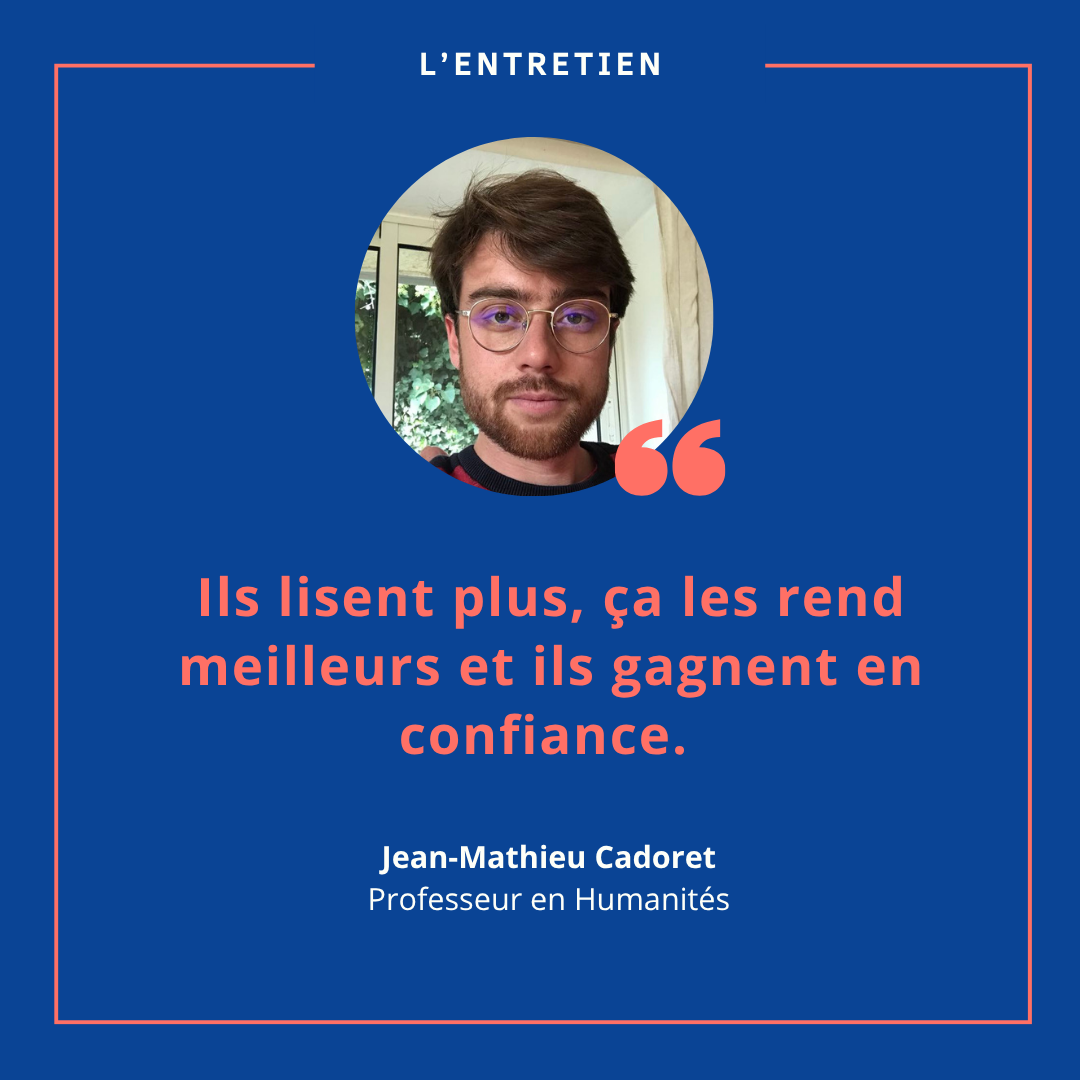

« Ils lisent plus, ça les rend meilleurs et ils gagnent en confiance »

Quel est le point commun entre Kant, Voltaire et La Fontaine ? Ils ont tous trois fait l’objet d’un cours d’Humanités de Jean-Mathieu Cadoret et, chacun à leur manière, ouvert des horizons de pensée aux élèves de l’Institut Louis Germain. Entretien en forme de discours de la méthode.

Qui êtes-vous, Jean-Mathieu Cadoret ?

Je suis professeur de philosophie au lycée Saint-Louis, dans le quinzième arrondissement de Marseille, et je donne aussi des cours de soutien de français au collège Notre-Dame de la Viste. J’ai fait cinq ans d’étude à l’Université Aix-Marseille et je travaille pour l’Éducation Nationale depuis 2019. Depuis trois ans et demi, je donne des cours d’Humanités lors des campus de l’Institut Louis Germain à Marseille.

Nous nous sommes vus récemment, lors des Rencontres de l’Excellence. Que retenez-vous de cette soirée ?

Elle a montré qu’il y a une énergie positive.

Je pense que cette soirée a fait passer des messages forts : l’idée que l’apprentissage n’est pas quelque chose de démodé, qu’il faut un socle solide pour promouvoir des esprits solides, et que cela passe par le travail et la répétition, ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas prendre du plaisir.

Et puis, il y a les rencontres, l’aventure humaine que l’on vit avec les enseignants, M. Puel et les élèves.

Constatez-vous des différences par rapport à vos conditions habituelles d’enseignement lorsque vous enseignez à l’Institut Louis Germain ?

D’abord, les effectifs réduits. Enseigner devant un groupe de quinze élèves ou une classe de trente-trois élèves, cela n’a rien à voir, notamment au niveau du bruit.

À l’Institut Louis Germain, il y a un cadre à respecter. Ceux qui participent aux campus ont intériorisé l’importance du silence et du travail. Ils sont bien cadrés.

Le discours de M. Puel joue également un rôle, car il met dans la tête des élèves qu’ils sont importants et que l’Institut Louis Germain met des moyens pour eux. Ils s’en rendent compte notamment avec les livres qui leur sont offerts.

Selon vous, quels bénéfices les élèves retirent-ils de leur participation aux campus ?

Au-delà des bénéfices académiques, ils se sentent stimulés, ils sentent qu’ils ont été choisis pour participer aux campus et ça leur donne confiance. L’Institut Louis Germain déconstruit cette idée que la société est dirigée par des gens qui ont fait de grandes études et que celles-ci leur seraient interdites.

De plus, ils tissent des liens avec des adolescents qui leur ressemblent. Parce que ce sont de bons élèves, ils sont parfois un peu rejetés dans leur collège où il y a pas mal d’agitation, de moqueries. Là, ils se retrouvent avec d’autres élèves qui ont envie de progresser et ont peut-être plus de maturité que les autres.

C’est un cadre différent où chacun peut s’exprimer, notamment les filles qui parfois parlent moins parce que les garçons prennent trop de place dans leur collège ou dans leur lycée.

Est-ce que certaines méthodes pédagogiques mises en place lors de vos cours ont particulièrement porté leurs fruits ?

J’essaie de leur donner des cours avec beaucoup de contenu, notamment sur la grammaire. Ensuite, je les pousse à reformuler, à expliquer avec leurs mots pour vérifier qu’ils ont bien compris et faire en sorte qu’ils s’approprient les règles de grammaire. Ils s’entraînent beaucoup : ils ont toujours une leçon et une feuille d’exercices. Pour la dictée, ils échangent leur cahier avec celui du voisin et corrigent au crayon gris. Ils sont dans l’action : ça les met dans des états d’attention et de concentration supérieurs à ceux des cours magistraux. Ils font de la conjugaison tous les jours : ils répètent leurs gammes, comme à la guitare.

Enfin, il y a des moments un peu plus ludiques où ils jouent devant tout le monde les textes de théâtre que nous étudions. Ça en aide certains à se relâcher, à prendre de la confiance. Ce sont des textes très bien écrits et parfois interprétés par des personnages qui les font rire, qui les font sortir d’eux-mêmes et des réflexes de la vie quotidienne. Par exemple, quand deux garçons jouent un texte comme « Ma chère, le baiser que je dépose sur votre joue… »

Pourriez-vous nous donner votre sentiment sur l’état d’esprit des élèves ?

Ils sont tous différents. Certains sont timides, d’autres extravertis. Mais on sent la volonté de réussir, en particulier chez les grands, à partir de la 3ème. S’ils continuent à venir, d’année en année, c’est qu’ils sont motivés.

Je crois qu’ils apprécient qu’on leur parle de manière directe. M. Puel leur dit ce qu’il pense et en même temps, ils sentent qu’il y a de l’estime, du respect. Ce n’est pas pour rien qu’il a choisi Camus : la reconnaissance qu’il a pour Louis Germain, son enseignant, passe par une forme d’affection et de rapport à l’existence. Ce n’est pas froid. Camus n’a jamais oublié Louis Germain. Il l’a respecté toute sa vie.

Quels changements constatez-vous chez eux ?

Ils progressent beaucoup dans la maîtrise du français : connaissance de la langue, expression écrite, méthodologie et rigueur au travail. Ils lisent plus et ça les rend meilleurs.

Petit à petit, ils gagnent aussi en confiance, notamment par rapport aux œuvres qu’ils sont amenés à étudier. Même s’ils ne comprennent pas tout à Candide de Voltaire sur le moment, car c’est un français avec des expressions et un vocabulaire différents, s’ils travaillent bien et qu’ils continuent à lire, ça infuse et ça leur reviendra plus tard.

Le passage de la 3ème à la 2nde est parfois compliqué pour les élèves. Quel est votre sentiment ?

Certains élèves ont peur de ne pas arriver à gérer les devoirs pour le lycée tout en assistant aux campus de l’Institut Louis Germain. Je comprends que ça puisse les faire paniquer. En revanche, c’est important qu’ils entendent les témoignages d’élèves qui sont déjà passés par là, ont réussi à s’organiser et ont su tirer profit des campus pour exceller.

Est-ce qu’il vous arrive de vous reconnaître dans le profil de certains élèves ?

Oui, parce que moi aussi je suis d’un caractère anxieux. Le cadre, les bonnes notes, la pression, la comparaison… Ce n’était pas toujours évident. J’ai sans doute développé une forme d’empathie pour les élèves stressés.

Qu’est-ce qui vous a motivé à participer aux campus de l’Institut Louis Germain ?

Au départ, c’est un collègue, Morgan Adou, qui m’en a parlé. Je n’avais pas d’idée particulière sur l’Institut Louis Germain, mais je trouvais intéressant de me confronter à quelque chose d’inconnu, de nouveau, d’autant que je venais de commencer dans l’enseignement. J’ai une formation en philosophie et j’allais devoir donner des cours d’Humanités à des élèves de 5ème donc il a fallu que je travaille et que je révise les bases afin de bien pouvoir les enseigner.

La dimension sociale et politique est venue avec le temps. J’ai compris que c’était une initiative qui marchait bien. Cela donne envie de s’investir auprès des élèves en sachant que l’on aura un rôle positif dans leur parcours. Aujourd’hui, je le vois plus comme une mission, une mission importante, alors qu’on entend un peu partout que le niveau baisse. Face à cela, l’Institut Louis Germain propose une solution concrète.

Quel diagnostic faites-vous sur le système éducatif français ?

Je pense qu’il y a du vrai quand on parle d’un « excès de bienveillance ». Comme si l’on avait un peu peur de dire que réussir demande des efforts et du travail. Ce n’est pas rendre service à un élève que de dire oui à tous ses désirs. On risque de lui faire perdre la satisfaction d’obtenir une récompense après avoir beaucoup travaillé, qui est supérieure au fait d’avoir tout, tout de suite. On peut mettre ça en parallèle avec la société comme elle va : une certaine immédiateté, la volonté de parler de tous les sujets, de tout comprendre tout de suite, de donner son avis sur les réseaux sociaux et d’exprimer ses frustrations sans filtre.

La littérature peut-elle changer la vie des adolescents ?

Oui. La littérature et la philosophie. Je me souviens qu’en Terminale, j’avais été surpris qu’en philosophie on puisse toujours demander « Pourquoi ? » On ne va pas avoir toutes les réponses mais on va quand même essayer de savoir ce que c’est que le bonheur, comment marche la justice, où est la liberté…

On lit des auteurs d’autres siècles, qui ont des sensibilités différentes. On se demande comment étaient et dans quel contexte évoluaient les hommes de tel ou tel siècle, et ça permet une ouverture d’esprit, du doute et une forme de finesse.

Varier les lectures et explorer des auteurs d’hier et d’aujourd’hui, c’est aussi aller vers plus de démocratie parce que l’on intègre en soi une pluralité de manières de concevoir le monde.

Pourriez-vous citer une œuvre ou un auteur qui a profondément marqué l’une de vos classes ?

Je me souviens d’un texte de Kant dans Qu’est-ce que les Lumières ? où il faisait la distinction entre les prises de position que l’on peut avoir sur une société, comment est-ce qu’on peut la remettre en question, comment est-ce qu’on peut réfléchir à la justice grâce à sa raison, en gagnant en autonomie. Ça les avait marqués. Les élèves aiment beaucoup débattre de sujets variés comme le racisme, la religion ou l’égalité hommes-femmes…

Comment essayez-vous de stimuler la curiosité des élèves pour qu’ils développent leur « culture générale » ?

J’essaie de leur rappeler qu’ils ont affaire à des auteurs qui ont voué leur vie à la réflexion. En étudiant les œuvres, ils vont améliorer leur maîtrise de la langue, développer leur imagination, découvrir que par la fiction ils peuvent accéder à des émotions et à un niveau de compréhension insoupçonnables. Je leur dis aussi qu’ils peuvent s’évader et voyager en découvrant des personnages, des histoires, des intrigues… Je les encourage enfin à lire les livres qui leur sont offerts.

Vous faites allusion à la Bibliothèque des élèves ?

Oui, l’idée c’est qu’ils se rendent compte qu’on ne lit pas seulement un livre parce qu’il est au programme du cours de français. Il faut qu’ils arrivent à faire des liens avec ce qu’ils vivent. Quand on lit une tragédie grecque, c’est la même jalousie, l’amour, la trahison, la perfidie qu’aujourd’hui… Même chose avec les Fables de La Fontaine. À travers les époques, on retrouve des caractéristiques universelles.

L’Institut Louis Germain en quelques mots ?

Persévérance, émerveillement et motivation. Mais une motivation en lien avec quelque chose que l’on va chercher au fond de nous.